Miniera Costa Jels (BG) e dintorni di Oneta

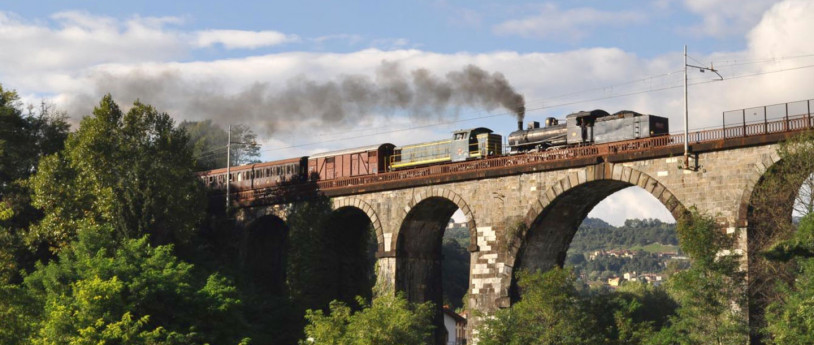

La Miniera di Costa Jels a Gorno è senz’altro un punto di partenza per un’affascinante visita in miniera. Un tempo il territorio era luogo di estrazione di minerali metalliferi (piombo e zinco) ed era un crocevia molto trafficato.Per gli appassionati ed anche i più curiosi il Museo Minerario di Gorno dispone di centinaia di oggetti, documenti, foto dell’attività di miniera a testimonianza della dura vita dei minatori dove è possibile ammirare le attrezzature, i materiali e gli esplosivi utilizzati per l'estrazione al museo; persino l'ufficio della tecnologia mineraria e il laboratorio chimico. L’affascinante mondo dei minatori non è il solo punto di forza di Gorno; infatti nelle numerose contrade è possibile scorgere angoli caratteristici e tracce, testimoni fedeli dell’antico passato rurale. La forte devozione è testimoniata dalla presenza di ben nove chiese, tra le quali spicca la Chiesa Parrocchiale di San Martino, all’interno della quale possiamo ammirare numerose opere d’arte di artisti locali. Si continua tra boschi, prati e punti panoramici fino all'antico borgo di Peròli, Basso e Alti; nel passaggio da notare la chiesa della SS. Trinità, la fontana "Carpela", il tempietto di Casa Conti. Peròli Bassi è caratterizzato dalle antiche case torrette dei "Ghibellini", che nel Medioevo erano i minatori di Gorno. L’itinerario proposto prevede un tour guidato alla scoperta del Pozzo Zay, la Vecchia Laveria Valle del Riso di Oneta: l'impianto di flottazione è una delle poche testimonianze rimaste dell'antica attività, la sua costruzione (1914) fu promossa dall'Inglese Crown Spelter che, insieme alla Vieille Montagne belga, possedeva la maggior parte delle miniere nell'alta valle della Seriana in quel periodo. Qui piombo e zinco venivano frantumati, macinati e flottati con acque e acidi separando il metallo dal resto dei detriti. Alla sua inaugurazione, l'impianto aveva una capacità di 120 t/giorno. Il caratteristico Ponte di Cavlera con le condotte d’acqua che alimentavano la centrale idroelettrica nel cuore della terra. Per terminare con Il Palace, abitazione del direttore delle miniere. Il Museo Enografico rappresenta la “perla” di Oneta con una superficie di 450 mq, ospita spazi riservati all’etnografia, all’attività mineraria e alcuni laboratori scientifici.Elettromagnetismo, effetti del suono e sui gas, trasmissioni dove le scolaresche potranno essere parte attiva dell’esperimento. Oneta vanta di tante attività da poter fare durante tutto l’anno, si va dalla tranquilla scampagnata adatta a chiunque, all’escursione riservata ad utenti più esperti ed allenati, ma anche a percorsi percorribili in mountain-bike. Durante il periodo invernale sono molti gli escursionisti che amano cimentarsi con lo sci alpinismo.